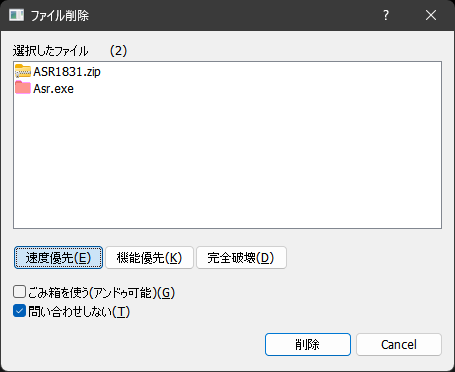

[ヘルプTop] [戻る]ファイル削除(FileDelete)

ファイルの削除コマンドです。

本体とのインターフェイス

コマンドラインオプション:なし 3種類の動作モードを持っています。  速度優先

通常のシェルのファイル削除コマンドを呼んでいます。

ごみ箱を使うか否かが設定可能です。 フォルダーを削除するか?特殊属性ファイルを削除するか?といった問い合わせしないようにすることが可能です。 フォルダーを指定した場合は、下位階層も対象に含みます。 ごみ箱を使う設定になっていると、As/R、デスクトップ、エクスプローラーの「元に戻す」コマンドでアンドゥができます。 機能優先

こちらも通常のシェルのファイル削除コマンドを呼んでいます。

ごみ箱を使うか否かが設定可能です。 フォルダーを削除するか?特殊属性ファイルを削除するか?といった問い合わせしないようにすることが可能です。 フォルダーを削除対象から除外することができます。 何かしらのファイル属性(Read only/System/Hidden)が付与されている場合は削除対象から除外することができます。 フォルダーを指定した場合は、下位階層も対象に含みます。 ごみ箱を使う設定になっていると、As/R、デスクトップ、エクスプローラーの「元に戻す」コマンドでアンドゥができます。 完全破壊

ごみ箱から消した場合や、Windows8の「完全に削除」機能はファイルの目次部分を消すだけなので、修復ツール類を用いれば復元できる場合が多々あります。

そのため破損したPCをそのまま破棄して、機密情報が抜き取られたといったトラブルが多々あります。 それに対して、こちらの機能ではファイルを破壊した上でファイルを削除します。 通常のファイル削除機能は、ディスク上のファイルのレイアウトの辞書のようなところを削除するだけで、磁気データが実際に消えているわけではありません。 ですから、高速に削除機能が使用できるのですが、ハードディスクを解析することによってデータが取り出せることがあります。 (Undeleteコマンドや、HDDサルベージなどのキーワードで調べてみると良いかもしれません) そういった復元行為を不可能にするような削除の方法です。 ですから当然アンドゥはできません。 なお目次部分だけではなく、ファイルの実体部分を破壊するため非常に速度が遅いのでご注意ください。 2種類の完全破壊の規格に準じており、後者の方が強力ですが3倍遅いです。

※双方とも、ファイルの属性情報も破壊して破棄しています。 ※金槌などでドライブを物理的に破壊する方法は、復元技術が確立されているので避けた方が良いそうです。 ※フラッシュディスクはその寿命を延ばすために、ウェアレベリングが行われているものがあるため効果が少ないとされています。 通常のファイル削除を行った後に、トリムコマンドなどの発行を組み合わせるといった対応を行ってください。 ※Windows2012以降で使用可能となるReFSでは、チェックサムエリアとデータエリアが分離されており効果が少ないとされています。 本稿の執筆現在ではReFS自体がデータドライブ以外の使い道はありませんので、破棄するときは低レベルフォーマットしてください。 | |||||||||