[ヘルプTop] [戻る]導入のメリット一覧性能の比較

エクスプローラーとの比較結果です。

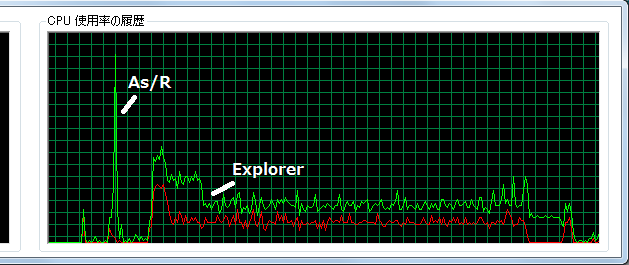

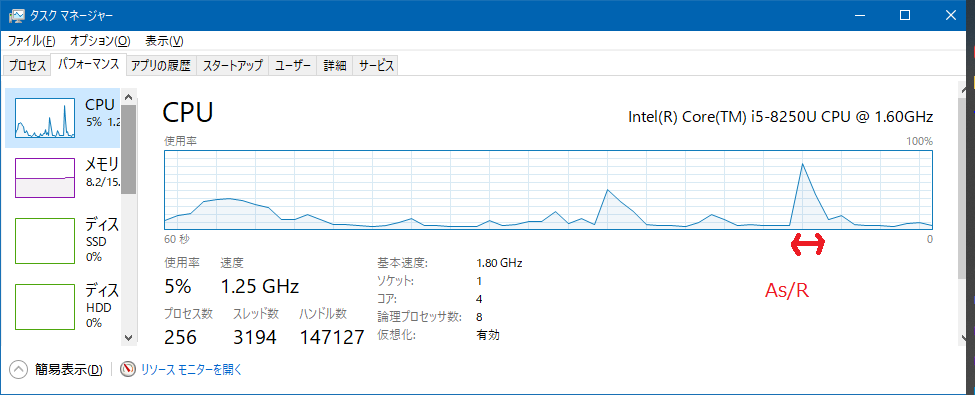

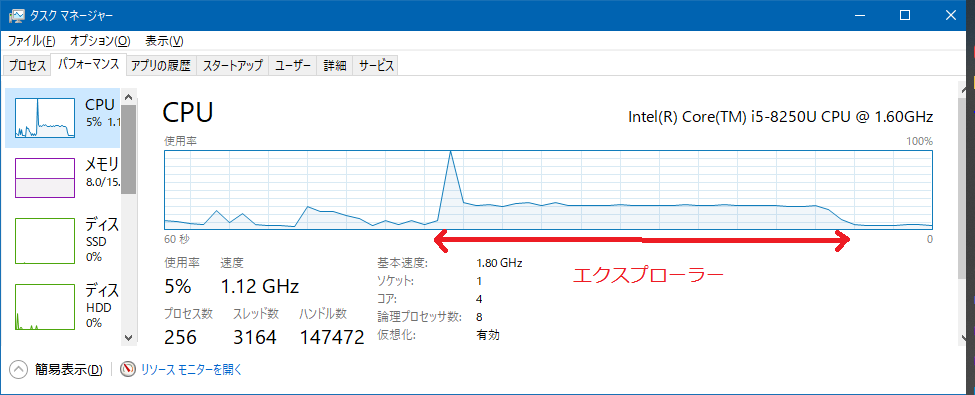

図で示せば多く語る必要はないと思います。 調査結果を視覚で見やすいように100万個のテキストファイル(全半角混在のファイル名)が存在しているフォルダーを開きました。 OSはWindows7で、インストール直後のまっさらな状態です。(As/Rの表示数の制限は無制限、自動更新無効化などの安全装置は全てOFFにしています) いずれもディスクの性能の影響を受けないよう、十分ディスクキャッシュが有効になった状態、つまり純粋なアプリケーションの性能が比較できる状態で計測しています。 こちらは、タスクマネージャーのスクリーンショットです。 一覧の表示にかかる性能の差が一目瞭然だと思います。 無論、表示性能は一覧表示だけではありませんが、ファイルのリネームや追加/削除といった「更新」はグラフがはみ出すほど差がつくので、ここでは割愛させていただきます。  ※条件によって更に性能の差が開きますし、設定によって縮まる場合もあります。 ※本スクリーンショットはVer.5.0時点のものであり、現在はさらに差が開いております。 グラフの見方

もちろんコンピューターよりも人間様の方が動作速度は圧倒的に遅いので、ソフトウェアの性能が全てではありません。 作業効率の向上という切り口の方が遥かに重要です。 しかしながら、PCの性能を数倍に向上させるというのは簡単にできる事じゃありませんし、これだけ速度差があるのだからエクスプローラーを使わない選択肢もありだと思います。 もっと詳しい情報を参照したい方は「一覧の表示速度」を参照ください。 補足1

最近のエクスプローラーは性能が上がっているという指摘をいただきましたので、Windows 10 20H2でスクリーンショットを撮り直しました。(Windows 11 22H2まで同様)

根拠は割愛させていただきますが、エクスプローラーの性能が大きく上がったのではなく、単に1度表示したフォルダの情報を中々解放せず、メモリを無駄遣いして体感速度を上げるように変更されたものと思われます。 例えば、バックグランドでファイルをコピーしている間モタモタすることがありますが、エクスプローラーで「閉じたはずのフォルダ」をメモリに保持していて、こちらのリストを更新しようとCPU1個占有するという現象が観測できます。 また上記の記事の執筆時点よりもCPU性能もメモリ性能も、大幅に向上しているため錯覚している部分も大きいと思います。 さらに並列処理化が進み、エクスプローラーとは別名のプロセスでもバックグラウンド動作しているので、合計するとXP時代のエクスプローラーよりもCPU負荷は増えており、電力当たりの性能が低下しているシーンも少なくないと思います。 ※上記のグラフを再現しようとしましたが、エクスプローラーの場合は100万ファイルだと更新頻度を「低」にしても画面からはみ出して計測不能でした。 A/Rの場合、30万ファイル程度だと元の数字が小さすぎて誤差の方が大きくなるので正確ではありません。 (タスクマネージャの更新単位時間が長すぎるため、本来は上に伸びているグラフが横に広がって見える) まぁウチの方が不利になる分には構わないですが、参考までにどうぞ。   補足2

2024年3月追記です。

最近のWindows updateにてWindows 11(23H2後期)のエクスプローラーの一覧生成/更新反映の性能が、設定の組み合わせによってAs/R並みにすることが可能になった模様です。 As/Rの初出から12年ほど経過しておりますが、率直に健闘を称えたいと思います。 ※この時点でのエクスプローラーは並び順などの違いで性能が相当ばらつきます(数十~数千倍の差が出ます)ので、高性能状態を維持した使い方は困難です。 例えばグループ化に種類順などのシェル情報や、詳細カラムのファイルのメタ情報のソート順を組み合わせると性能向上の効果が限定的です。 またリストに並んでいる項目数によって、一覧更新時のソートをしないように切り替えたり、履歴情報を破棄したり、情報の更新が止まったり、と通知もなにもなく挙動が変化します。 これはバグ扱いしても良いと思いますが、あるべき姿の仕様が非公開であり詳細は不明です。 2024年8月追記です。 As/Rの方が設定によるムラが大きく減り、速度と並列度が向上した結果、省電力といった優位性が増しています。 安定性

Windows XP SP3、Windows 2008 Serverのエクスプローラーとの比較結果です。

かなり劣悪なネットワーク環境で、通信エラーが頻発する環境での検証です。 ダメな環境は、元を何とかしないとダメなのですが、アプリケーションの構造のメリットを示せる結果になったので紹介です。 ※同種のトラブルはWindows 11時代(23H2)になっても健在です。

操作性

例を2つ提示しますが、これらはごく限られた例に過ぎません。

こういった小さいことを、たくさんの積み重ねる事によって、さまざまな作業を速く、正確に、集中力を切らさず、楽に済ませる事ができるようになります。 本ソフトウェアは、人間の作業効率を上げる目的のソフトウェアです。 「test.doc」「test.txt」「test.xls」というファイルを一度に編集する場合

もしくは、マウスで操作した場合(Visata以降)

※Word、ExcelはMicrosoft社の製品です。 編集と閲覧を繰り返す場合HTMLファイルの編集を行う場合、閲覧と編集を繰り返すことになります。□エクスプローラーと一般的な編集ソフトを使う場合 ~編集開始~

編集ソフトと、HTMLビューアを並べて閲覧できるようにウィンドウを配置する また、HTMLビューアはタイムスタンプを監視して自動更新するように設定しておく ~編集開始~

安全な運用、セキュリティ

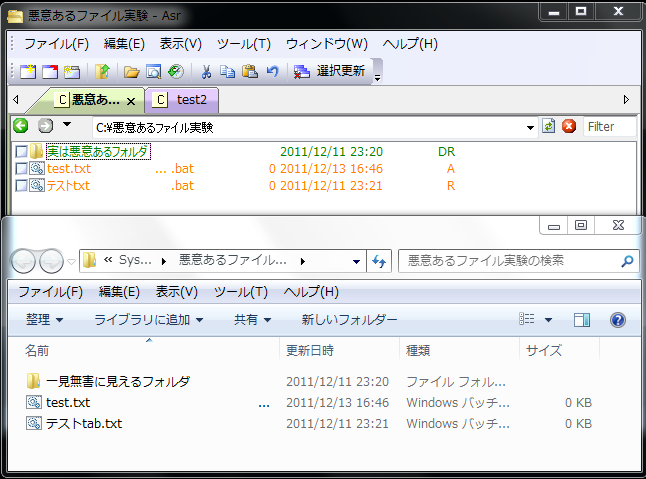

エクスプローラーと、As/Rの二つの画面を見比べてみてください。

同じフォルダーであるのに、表示内容が全く異なります。  「実は悪意あるフォルダー」と「一見無害に見えるフォルダー」は同じフォルダーで、desktop.iniを加工して表示名を変えています。(※1) 「test.txt」に見えるものは「test.txt[半角スペース100個].bat」です。(※2) 「テストtxt.bat」と「テストtab.txt」は同じファイルで、「テスト[RLO]txt.bat」のようにRLO文字を挿入して偽装されたファイル名です。(※2) これらは決して特殊なことをやっているわけではなく、非常に手軽にできる攻撃ですらエクスプローラーで見分ける事は非常に難しいと言わざるを得ません。 サンプル画像ではあまり手の込んだ事をしていませんが、アイコン画像も偽造してしまえば検出の難易度はさらに上がるでしょう。 As/Rでは、一般的に悪意がある名称や、本来はファイル名として使えない文字が使われている場合に色分けをしたり(※3)、実体名を表示させる(※4)事ができます。 また実行形式のファイルの拡張子は、初期状態から色分けを行うようにしております。 もちろん、これらで防げない脅威はたくさん存在していますので、万全とはいえません。 しかしながらOSからしてみると仕様どおりですから、これらの悪用を検出対象にしているセキュリティツールも見当たりませんので、安全なPCの運用をサポートする手段を提供しいるといって差し支えないでしょう。 ※1 緑色は読み取り専用属性の色分けです。desktop.iniの設定を反映するには読み取り専用にする必要があります。 ※2 橙色は悪意がありそうなファイルの色分け機能を使用しています。 ※3 一覧性能ダウンの要因でもあるので、初期値では悪意がありそうなファイルの色分け機能はOFFになっています。 例えばダウンロードしたファイルを検証したりする時など、必要に応じて切り替えるという運用を想定しております。 ※4 実体名を表示するモード、仮想名称を表示するモードの使い分けができます。 一覧表示機能の特長を生かした表現方法を、適宜切り替えて使い分けする運用を想定しています。 視認性

近年(Windows 10以降)のエクスプローラーは「シンプルに見えるように」という方向性は理解できますが、視認性が悪化していたり、日常の作業に必要な情報が非表示になっていたりします。

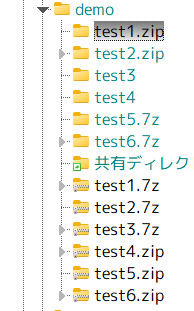

Windows11以降は、さらに必要な情報が減っています。 エクスプローラーを普通だと思い込んでいると、作業効率が低い状態にあることに気づけないと考えておりますので、ごく一例を紹介させていただきます。 ※上記の性能要件のようにMicrosoft社さんが、見直してくれたらうれしいなという願いを込めて書いてます。 フォルダー7個、圧縮したファイルが6個で、Windows11の表示を切り取っています。

主な違いは以下の通りです。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||